お医者さんでの負担

- ID:113

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

あしあと

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

お医者さんにかかるときに、マイナ保険証や資格確認書等により健康保険資格を窓口に提示すれば、医療費は一部負担で済みます。

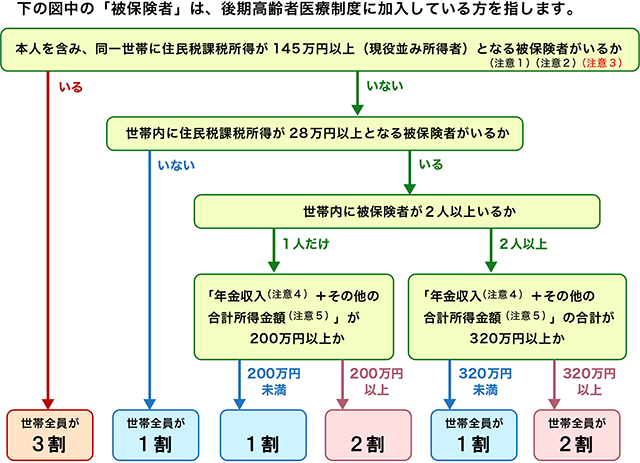

窓口負担割合は所得や世帯状況に応じて医療費の1割、2割または3割となります。

資格確認書や資格情報のお知らせ等に窓口負担割合(一部負担金割合)が記載されていますのでご確認ください。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルでもご確認いただけます。

窓口負担割合の判定の流れは次のとおり。

まず、住民税非課税世帯(本人を含むすべての世帯員が住民税非課税)である場合は、所得金額等によらず世帯全員が1割です。

※下図において、「世帯全員」とは後期高齢者医療制度の被保険者全員のことを指し、他の医療保険等に加入している世帯員の窓口負担割合には影響しません。

住民税非課税世帯でなければ、本人を含む同じ世帯の被保険者の住民税課税所得で判定します。(注意1)(注意2)(注意3)

住民税課税所得が145万円以上となる被保険者が1人でもいる場合は世帯全員が3割、住民税課税所得が28万円以上となる被保険者がいない場合は世帯全体が1割です。

住民税課税所得が28万円以上145万円未満となる被保険者がいる場合は、年金収入(注意4)とその他の合計所得金額(注意5)を合わせた金額で判定します。

世帯内に被保険者が1人だけの場合、年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が200万円未満であれば1割、200万円以上であれば2割です。

世帯内に被保険者が2人以上いる場合は、全被保険者の年金収入とその他の合計所得をすべて合計した金額が320万円未満であれば世帯全員が1割、320万円以上であれば世帯全員が2割です。

(注意1)前年(1月から7月は前々年)の12月31日現在で世帯主であった被保険者で、同日現在において同じ世帯に合計所得金額(給与所得のある方は給与所得額のうちから10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合には、住民税課税所得から下記の金額の合計額を差し引いた金額により、窓口負担割合を判定します。

(注意2)住民税課税所得が145万円以上であっても、次の条件に該当する場合は現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。なお、住民税非課税世帯の方については、1割負担となります。

(注意3)収入金額が次の条件を満たす場合は、住民税課税所得が145万円以上であっても基準収入額の適用により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。

(注意4)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

(注意5)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得のある方は給与所得額のうちから10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除後の額)から「公的年金等に係る雑所得」を差し引いた後の金額(計算後の金額がマイナスの場合は0円)です。

「住民税課税所得」とは、

お住まいの市町で賦課されている住民税の算出基礎となる金額を指しています(「課税標準額」と呼ばれることもあります。)。

年金所得や営業所得、譲渡所得等の各種所得の合計額(総合課税所得のほか、分離課税所得も含みます。)から、所得控除額を差し引いた後の金額となります。

※住民税課税所得の額は、お住まいの市町担当課または住民税担当課まで問い合わせてください。

上の(注意3)の条件に該当する場合は、窓口負担割合が1割または2割となります。

なお、年度途中に転入された方や新規に加入された方など、基準収入額の適用には申請が必要な場合があります。詳しくはお住まいの市町担当課に問い合わせてください。

医療機関での窓口負担割合(1割、2割または3割)は住民税(市町県民税)課税所得額を基に判定することから、所得税の確定申告が必要のない収入の方でも、住民税の申告をされませんと負担割合が適正に判定できません(自己負担限度額の算定が適切にできなかったり、保険料の軽減対象にならなかったりする場合があります。)。

住民税の申告につきましては、詳しくはお住まいの市町の住民税担当課へ問い合わせてください。

年度途中で所得の更正等をされた場合、窓口負担割合(負担区分)の更新判定時点(8月1日)での再判定となるため、窓口負担割合(負担区分)が遡って変更となる場合があります。

その場合、当該期間中に医療機関の窓口で支払った窓口負担額を精算(追加徴収または還付)させていただくこととなりますのでご了承ください。

滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課

電話: 077-522-3013

ファックス: 077-522-3023

電話番号のかけ間違いにご注意ください!